Храмы Ярославской области

Переславский район

Село Ермово

Церковь Рождества Пресвятой БогородицыСело Ермово, при пруде, находилось на границе Переславского уезда с Калязинским Тверской губернии. В старину оно стояло на возвышенном и почти безводном месте, но после того, как пожар уничтожил деревню, она была перенесена в место, обильное ключевой, очень хорошего качества водой. При своём основании Ермово было небольшой деревушкой, населённой вотчинными людьми князей Ромодановских. Эти вотчинники приложили свою деревеньку в Горицкий Переславский монастырь. Монастырские власти переселили сюда несколько семейств из других своих вотчин, и с новопоселенцами в Ермове образовалось 15 дворов. В 1764 г. Ермово стало казённым селом. Когда здесь в первый раз была построена церковь, точных сведений не сохранилось. В делах патриаршего казённого приказа остались отрывки из дела 1717 г, на основании которых можно заключить, что из бывшей дотоле в Ермове часовни устроен храм во имя Козьмы и Дамиана, тогда же отмежёвана церковная земля; это дело относится к 1717 г В 1746 г. сюда, с разрешения преосвященного Серапиона, епископа Переславского, перенесена со всей утварью церковь из с. Елпатьево, бывшая на погосте у р. Нерли; вероятно, церковь в Ермове обветшала или сгорела. Ободряемые определённым к церкви священником Алексием Ивановым, ермовцы воздвигли храм в восточной стороне села на возвышенном и красивом месте. Но и эта церковь вскоре сгорела от молнии; утварь была спасена. Вместо сгоревшей построена новая церковь, деревянная же, но и эта через 30 лет сгорела от небрежности пономаря, не затушившего жаровни. По призыву священника Иоанна Алексеева прихожане, ещё не успевшие разойтись по домам после утреннего богослужения, спасли всю утварь и иконостас. Ермовским прихожанам пришлось строить церковь ещё раз.

В 1792 г. скончался священник Ефим Иванов. Для пропитания осиротевшего семейства на его место был рукоположен ближайший родственник, диакон с. Иудино Иоанн Емельянов, брат жены умершего священника Марины, родом из с. Подлипы. Каждый год великим постом он ездил в Москву собирать доброхотное подаяние на строительство храма и благодаря помощи некоего благочестивого монаха Донского монастыря Филарета всегда возвращался с хорошим сбором.

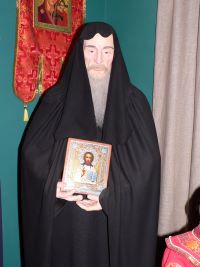

В 1797 г. освящена была трапеза во имя Святых бессребреников Козьмы и Дамиана, в 1800 г. окончена постройка главного храма и колокольни; главный престол освящён в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На ермовских полях и лугах много было мелкого и крупного камня. Малолетний сын о. Иоанна, Пётр (в монашестве Павел, в будущем архиепископ Черниговский), от природы болезненный, носил с сельскими мальчиками в подоле булыжники с полей на бут для строящейся церкви. А во время кладки стен носил кирпичи на леса, в помощь кладчикам. На 48-м году жизни о. Иоанн Емельянов мученически погиб от разбойников. 22 октября 1801 г., отслужив раннюю литургию, он отправился в торговое с. Нагорье для закупки всего необходимого для престольного праздника святых бессребреников Козьмы и Дамиана.

Украшение новопостроенного храма продолжал сын строителя, священник Филипп Иванов Подлипский (рукоположен в 1802 г.), которому помогал своими средствами его брат, архиепископ Черниговский Павел, живший затем на покое в Даниловом монастыре в Переславле. Одеяние на главном престоле - медно-высеребренное с вычеканенными священными изображениями. Утварью, ризницей, иконами и богослужебными книгами церковь была снабжена достаточно, этим она обязана главным образом архиепископу Павлу. Из его вкладов сохранялись образ Преподобного Сергия Радонежского в серебряной вызолоченной ризе с собственноручной подписью жертвователя: «Сей святый и благоговейно чтимый образ преподобного Сергия, в обители коего имел счастье проходить семинарское учение, усердствую в храм Рождества Пресвятой Богородицы, что в с. Ермове, при коем погребены родители мои. Павел Епископ Черниговский и Нежинский, окт. 28 д. 1836 г.»; образ Преподобного Даниила Переславского с подписью; архиерейская панагия, украшенная аметистами, с изображением Сошествия Святого Духа; она была водружена на дарохранительнице главного престола; серебряные вызолоченные сосуды; напрестольный серебряный вызолоченный крест; серебряное кадило и полное облачение золотой парчи. В церковной библиотеке также сохранялись некоторые книги, пожертвованные в церковь тем же преосвященным Павлом, например поучения протоиерея Груздева, служба святителю Митрофану Воронежскому и другие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Храмы Переславского района

Церковь Благоверного князя Александра Невского

Животворящего Креста Господня