Дата публикации или обновления 04.11.2021

Храмы Ярославской области

Создано с использованием книг протоиерея Олега Пэнежко.

Село Романово

Церковь Воздвижения Креста Господня

Село Романово стоит на р. Рокше. Им владел Иван Юрьевич Патрикеев (1419-1499), воевода великого князя Василия Тёмного, первый московский боярин и дворецкий великого князя Иоанна III Васильевича. Его отец Юрий Патрикиевич был женат (1418) на дочери великого князя Василия Димитриевича Марфе Васильевне. В 1456 г. Иван Юрьевич ходил с войсками к Оке и ниже Коломны разбил татар.

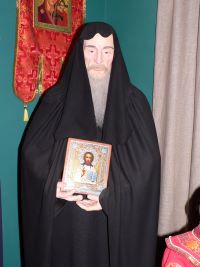

Исключительную роль сыграл Патрикеев в походе 1478 г. на Новгород: он находился в полку самого великого князя и был употребляем во всех важных переговорах с представителями Новгорода. В 1480 г. при нашествии Ахмата он оставлен был великим князем в Москве - блюсти столицу. До чего вообще близок был Иван Юрьевич к государю, показывает ещё и то, что в 1491 г. Андрей Углицкий, прослышав об угрожающей ему со стороны великого князя опасности, обратился к посредничеству Патрикеева, но Иван Юрьевич отклонил от себя такое щекотливое дело. Во время сватовства великого князя литовского Александра к дочери Иоанна III Елене литовские сенаторы часто обращались по этому делу прежде всего к Ивану Юрьевичу. Несмотря на всё влияние Патрикеева, которым он пользовался при московском дворе, на него была наложена опала. Он поддерживал внука Иоанна III Димитрия, объявленного наследником престола, в то время как великий князь изменил свою волю и захотел сделать наследником сына Василия, рождённого от Софьи Фоминишны Палеолог. В1499 г., во время опалы, И.Ю. Патрикеев избежал смертной казни только благодаря заступничеству высшего духовенства и должен был постричься в монахи в Троице-Сергиевом монастыре, где в тот же год скончался.

В 1498 г. Романово было завещано князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым сыну Ивану. Но через 83 года, в 1581 г., пожаловано царём Иоанном Васильевичем Грозным Переславскому Данилову монастырю, во владении коего и оставалось до 1764 г. В начале XVII в. Романово пострадало от литовского нашествия. По описи вотчин Данилова монастыря за 1610г, в нём значатся «двор монастырский да жилых дворов крестьянских 16, а животы из них пограбили воры, литовские люди;да в том же селе осталось 5 дворов пустых, крестьяне из них выбегли без вести, да три крестьянина посечены до смерти, а жены их и дети скитаются по миру». По писцовым книгам 1628-1629 гг. в Романове записаны двор монастырский, детёнышей для монастырской пашни 8 дворов, бобылей 4 двора.

В 1812 г. на средства прихожан вместо деревянной церкви устроен существующий в настоящее время каменный храм с такой же колокольней. Престолов в нём два: в холодном в честь Воздвижения Креста Господня, в тёплом приделе в честь Казанской иконы Божией Матери. Утварью, ризницей, иконами и богослужебными книгами церковь была снабжена достаточно. Как особо чтимая святыня, в ней сохранялся напрестольный крест с частицами святых мощей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Храмы Переславского района

Г. Переславль-Залесский. Преображенский собор

Г. Переславль-Залесский. Собор Владимирской иконы Божией Матери и

Церковь Благоверного князя Александра Невского

Г. Переславль-Залесский. Церковь Петра митрополита

Г. Переславль-Залесский. Церковь Преподобного Сергия Радонежского

Г. Переславль-Залесский. Церковь Сретения Господня

Г. Переславль-Залесский. Церковь Сорока мучеников Севастийских

Г. Переславль-Залесский. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Г. Переславль-Залесский. Церковь Симеона Столпника

Г. Переславль-Залесский. Черниговская часовня

Троицкая слободка. Церковь Святой Троицы

Г. Переславль-Залесский. Смоленско-Корнилиевская церковь

Часовня «Крест»

Всехсвятская пустынь при станции Берендеево

С. Новоалексеевка. Алексеевская пустынь

С. Новоселье. Воскресенская пустынь Феодоровского монастыря

С. Ям. Церковь Смоленской иконы Божией Матери

С. Красное. Церковь Вознесения Господня

С. Глебовское. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

С. Семендяйка. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы

С. Веска. Церковь Святой Троицы

С. Голоперово. Церковь Трёх Святителей

С. Новое. Церковь Сошествия Святого Духа на апостолов

С. Ильинское. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы

С. Гагаринская Новосёлка. Церковь Рождества Христова

С. Яропольцы (Ярополец). Церковь Воздвижения

Животворящего Креста Господня

С. Пожарское. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

С. Самарово. Церковь Святых праведных Иоакима и Анны

С. Веськово. Церковь Святого великомученика и Победоносца Георгия

С. Соломидино. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Пос. Купанское (Усолье). Церковь Преображения Господня

С. Купань. Церковь Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

С. Гора Новосёлка. Церковь Пророка Илии

С. Ягренево. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

С. Городище. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

С. Перцево. Церковь Воскресения Христова

С. Добрилово. Церковь Богоявления Господня

С. Бибирево. Церковь Архангела Михаила

С. Иванисово. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

С. Ефимьево. Церковь Святой Троицы

С. Скоблево. Церковь Святителя Николая Мирликийского

С. Давыдово. Церковь Обновления храма Воскресения Христова

С. Калистово. Церковь Преображения Господня

С. Большая Брембола. Церковь Святой Троицы

С. Малая Брембола. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

С. Воронцово. Церковь Воскресения Христова

С. Нила. Церковь Казанской иконы Божией Матери

С. Ивановское. Церковь Святого великомученика Георгия

С. Фалелеево. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

С. Никульское. Церковь Святителя Николая Мирликийского

С. Кабанское. Церковь Рождества Божией Матери

С. Алексино. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

С. Спасское. Церковь Преображения Господня

С. Дубровицы. Церкви Казанской иконы Божией Матери и Святителя Николая

С. Твердилково. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

С. Филимоново. Церковь Святого великомученика Димитрия Солунского

С. Филипповское. Церковь Святых праведных Богоотец Иоакима и Анны

С. Лучинское. Церковь Святителя Николая Мирликийского

С. Елизарово. Церкви Святого великомученика Никиты и Святой Троицы

С. Славитино. Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца

С. Романово. Церковь Воздвижения Креста Господня

С. Нестерово. Церковь Святителя Николая Мирликийского

С. Смоленское. Церковь Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

С. Рогозинино. Церковь Сретения Господня

С. Вашка. Церковь Святителя Николая Мирликийского

С. Романово. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери

С. Троицкое. Церковь Святой Троицы

С. Лыченцы. Церковь Святителя Николая Мирликийского

С. Алферьево. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

С. Половецкое. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

С. Лучинское. Церковь Смоленской иконы Божией Матери

С. Дубнево. Церковь Святой Троицы

С. Рахманово. Церковь Казанской иконы Божией Матери

С. Брынчаги (Кадановский Погост). Церковь Преображения Господня

С. Копнино. Церковь Святителя Николая Мирликийского

С. Андрианово. Церковь Святителя Николая Мирликийского

С. Нагорье. Церковь Преображения Господня

С. Хмельники. Церковь Воскресения Христова

С. Ермово. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

С. Елпатьево. Церковь Вознесения Господня

Никольский Солбинский монастырь

С. Дмитриевское. Церковь Великомученика Димитрия Солунского

С. Малое Ильинское. Церковь Илии Пророка

С. Николо-Царевна. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

С. Загорье. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы

С. Даратники. Церковь Нерукотворного Образа Спасова

Погост Козьмы и Дамиана (с. Выползово). Церковь Богоявления

В начало